Figura 1: Conical Intersect, 1975

“Here is what we have to offer you in it’s most elaborate form… confusion guided by a clear sense of purpose”

Gordon Matta-Clark (Matta-Clark et al., 2014)

Quando Gordon-Matta-Clark (1943-1978) morre aos 35 anos e se torna numa figura de culto, toda a reflexão é pouca para tentar compreender a sua complexidade. Podemos considerar que o início e o fim de um artista serão à partida os seus momentos mais excitantes de criação artística, uma vez que em ambos os estádios não há muito a perder. Que dizer então de um artista cujo início e fim acontecem num intervalo tão curto? Sem dúvida que a sua necessidade incessante de criar não o permitiu acomodar-se no absentismo de produção artística. A verdade é que a obra de Matta-Clark é de tal forma rica e complexa que facilmente se inicia uma qualquer reflexão sobre a arte actual recorrendo aos seus building cuts, aos seus trabalhos com a comunidade, à sua intervenção na cidade, ao seu activismo politico, aos seus rascunhos aparentemente desconexos, às suas experimentações gastronómicas ou à sua preocupação com o arquivo.

Começando pelo início do artista, poucas hipóteses teria Gordon de escapar à sua genética. A sua relação com o seu pai, o importante pintor surrealista chileno Roberto Matta, foi sempre uma relação de ausências após ter deixado Anne Clark a criar sozinha os gémeos recém-nascidos (Gordon e John Sebastian, que também faleceu demasiado cedo, facto que naturalmente foi de uma grande magnitude na vida de Gordon) para ir para a Europa. Gordon continuou no entanto a contactar com o círculo de amigos do pai, por parte da sua mãe que tinha uma relação de amizade com a equipa de surrealistas recém-emigrada para Nova Iorque, entre eles André Breton e Marcel Duchamp. Gordon viveu provavelmente toda a sua vida em busca do reconhecimento do seu pai, embora o negasse, uma vez que na sua família disfuncional, o pai não seria aquela reconfortante figura que se espera, mas sim a desafiante, aquela que não se contentaria com qualquer resultado. Na verdade, Gordon não só buscava o seu reconhecimento como possivelmente o tentaria superar. De certa forma, tentou seguir as pisadas do pai na arquitectura (Roberto Matta trabalhou para Le Corbusier e nutria uma grande admiração pela arquitectura e pelos arquitectos que conhecia) quando se candidatou à Universidade de Cornell em 1962 para frequentar o curso de arquitectura.

No início dos 1970’s Matta-Clark desenvolveu o conceito de anarchitecture, uma ode aos vazios e aos abandonados que teve adeptos das mais variadas áreas, como Laurie Anderson, Tina Girouard, Carol Goodden ou Suzanne Harris. Em 1974 é organizada uma exposição com o nome do grupo e todos participaram anonimamente, reforçando a ideia de trabalho colectivo.

Uma questão de espaço

A obra de Gordon Matta-Clark é sobretudo uma história sobre o espaço, o cheio e o vazio, a comunidade e as políticas. Mas este espaço não é geográfico, as politicas nada têm a ver com partidos, as comunidades são as de qualquer lugar. Matta-Clark foi um artista deslocado de qualquer sítio em particular, de ascendência chilena, francesa, espanhola e basca (da parte do pai), e viajando sempre um pouco por todo o mundo. “If anything emerges to cut up, I’ll go anywhere anytime”, escreveu numa carta ao seu advogado em 1975 (Moure, 2006). Se por um lado, esta afirmação prova o seu interesse por condições diversas e pelo desconhecido, também nos dá pistas sobre a sua aversão ao estático. A provocação do movimento a estruturas estáticas era, para Matta-Clark, algo de fascinante. Mas ele próprio era um indivíduo de uma energia invulgar, o que justifica a sua obra extensa numa vida tão curta.

Quando se escreve sobre um artista que já morreu, sobretudo quando quase todo o material ensaístico é póstumo, corremos sempre o risco de especular demais. O único material que temos disponível de Matta-Clark são, essencialmente, registos. São eles entrevistas (poucas), apontamentos, esboços, testemunhos, vídeos e fotografias. A sua obra vive, essencialmente, do seu arquivo, uma vez que praticamente todos os objectos que produziu já não existem e toda a sua obra é construída através de experiências. A sua relação com o espaço e com os objectos é essencialmente uma relação de efemeridade e, por isso, os museus e galerias demoraram até encontrar potencial expositivo na obra de Gordon Matta-Clark. Mas isso nunca foi um problema para Gordon porque as características do seu trabalho também não se ajustavam ao espaço hermético de um cubo branco.

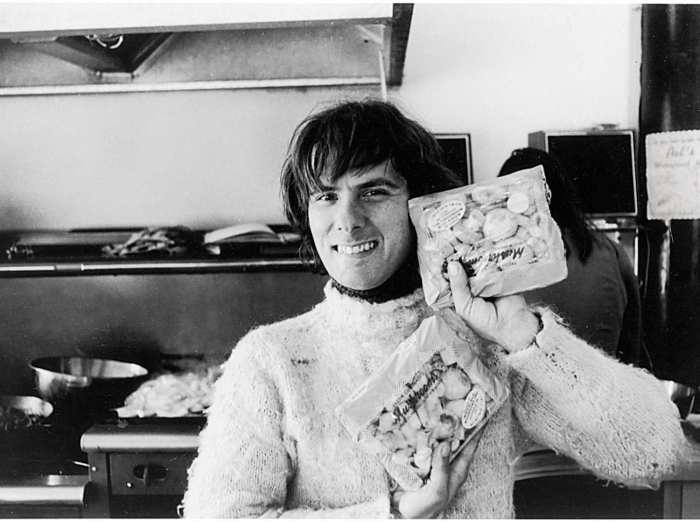

Figura 2: Gordon Matta-Clark no restaurante Food

Preferia a rua. De tudo o que podemos dizer sobre Matta-Clark, o mais seguro para não se especular, é que ele tinha uma imensa consciência social. Esta característica é clara e transparece em toda a sua obra de uma forma realmente genuína. Foi um verdadeiro militante de uma filosofia de comunidade, contrariando a tendência para o estado de isolamento no espaço urbano e suburbano e, por isso, foi um dos principais impulsionadores da criação do bairro de SoHo de Nova Iorque tal como o conhecemos hoje. Foi lá que abriu o restaurante Food em 1971 (fig.2), juntamente com Carol Goodden, um local onde se servia comida, naturalmente, mas também um lugar que deu trabalho a artistas, que reunia a comunidade local, que dava espaço a performances, que permitia a exploração artística em todos os possíveis sentidos. Matta-Clark organizou uma série denominada Sunday Night Chef Dinners que colocava os artistas no papel de cozinheiros por uma noite. Donald Judd, Robert Rauschenberg, Keith Sonnier, Richard Landry ou Ítalo Scanga são alguns dos nomes que se sabe terem cozinhado neste ciclo. (Lee, 2000, p.71) É compreensível que, dado a inexperiência da maioria dos artistas no papel de cozinheiro, o resultado nem sempre era saboroso, privilegiando o aspecto visual e sensorial.

Em 1973 Matta-Clark comprou lotes de 25 a 75 dólares em Queens e Staten Island, completamente inúteis e sem qualquer valor comercial (designados espaços residuais), organizou-os em mapas e fotografou-os. Chamou a esta obra Fake Estates e serviu-se dela para criticar a aleatoriedade na atribuição de parcelas de uma cidade. Foi mais um manifesto contra o espaço privado que, na perspectiva de Gordon, tanto servia para manter os outros fora como para enclausurar as pessoas dentro, guiando a sociedade para um isolamento doentio. (Russi et al., 2003, p.148)

Foi também com esta orientação que abriu os espaços privados para a rua, com os seus building cuts. Em Conical Intersect, 1975 (Fig.1), abriu um túnel num edifício central de Paris que, dada a sua ostensividade, quase parecia um portal para o espaço que, embora abandonado na altura, fora construído com o intuito de ser privado. Já em Office Barroque, 1977, os cortes arabescos num edifício de cinco andares em Antuérpia, romperam os limites de cada piso dentro do mesmo edifício, num recorte quase cubista. (Enguita, 1993, p.245 e p.290)

A influência de Duchamp

Anarchitecture attempts to solve no problem (…)

Gordon Matta-Clark, num dos seus apontamentos (Enguita, 1993, p.108)

Il n’y a pas de solution parce qu’il n’y a pas de problème.

Marcel Duchamp

Não será de estranhar que um artista nascido e criado no círculo surrealista Nova Iorquino na década dos 1940’s e 50’s tenha sido de certa forma influenciado pela obra de Marcel Duchamp. Gordon era inclusivamente afilhado de Alexina “Teeny” Sattler (Lee, 2000, p. 269, nota 4), na altura casada com Duchamp. Sem nunca o admitir publicamente (e não teria de o fazer), Gordon deu incontáveis provas no seu trabalho e na sua vida de que o seu contacto com Duchamp foi fundamental na construção da sua identidade enquanto artista, ou antes, enquanto indivíduo. E aqui a palavra indivíduo adquire o significado duchampiano que o eleva para além da simplicidade de se existir. Duchamp preferia ser chamado de indivíduo ao invés de artista e, nesta posição, não estaria a menosprezar a condição de artista, mas sim a valorizar o facto de conseguir ser indivíduo. Desta forma, levanta questões sobre o devir, sobre o ser – conceito inventado pelos humanos, no qual ele não acredita – e dá uma lição sobre a banalidade. O facto de existirmos não nos eleva a indivíduos, uma vez que existir é característica das coisas que apenas são. António Olaio, no seu estudo sobre o indivíduo chez Duchamp aplicado à reflexão na arquitectura, refere que a arte é o produto da habitação e que “habitar é ser-se ao relacionar-se” da mesma forma que “ser-se ao relacionar-se com o habitar é também ser-se ao relacionar-se com os outros” (Olaio, 2005, p.26). Desta forma, leva-nos a reflectir na casa como representação da ideia de indivíduo, permitindo pensar a ideia de espaço domestico como espaço de habitar e não apenas de existir.

Figura 3: Splitting, 1974

Quando em 1974 Gordon Matta-Clark divide a meio uma casa familiar abandonada em Englewood, New Jersey (Splitting, 1974, 322 Humphrey Street – fig.3), a sua anterior arquitectura banal, própria das coisas que apenas existem, transformou-se em objecto de reflexão sobre questões de “exterior e interior, urbano e suburbano, público e privado, violência e iluminação” (Lee, 2000, p.xiii, tradução livre). Este espaço muito pouco brilhante inicialmente construído para habitar, converteu-se em atracção artística, com excursões de amigos de Gordon e curiosos a viajar de Nova Iorque para ver, podemos chamar com todas as letras, este readymade. E pouco tempo depois foi demolido.

O facto de todo o trabalho de Gordon Matta-Clark existir em resíduo, seja ele em fotografia, vídeo, relatos ou apontamentos, lembra a falta de interesse de Duchamp em relação ao original das suas obras, muitos deles entretanto também perdidos. Segundo Duchamp, não existe interesse no original de um readymade, quando o que interessa realmente é o conceito. A prova disso é o facto de ter produzido múltiplos das suas obras. No caso de Gordon, o que talvez em Splitting tenha sido fruto de uma oportunidade (o edifício iria ser demolido, portanto o proprietário não se importaria de ver a sua casa dividida), tornou-se uma importante relação com a efemeridade e o arquivo. Splitting só estaria completo quando a casa fosse demolida, tal como La mariée mise à nu par ces celibataires, même, 1915-1923, de Duchamp só estaria completo quando, por acção do acaso, se estilhaçava num transporte para uma exposição em 1926. (Jonckheere, 1999, p.26)

Gwendolyn Owens, ex-directora assistente do Canadian Centre for Architecture (CCA), onde se situa o arquivo de Gordon Matta-Clark, sugere na introdução do livro Art Cards/Fichas de Arte que Gordon terá conhecido e até mesmo manuseado a Green Box de Duchamp (Matta-Clark, 2014, p.23), na qual constavam noventa e quatro notas para a obra The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass) que ocupou oito anos da sua vida a ser executada. Escrever notas em pequenos cartões não é, naturalmente, nada de original num artista, no entanto não deixa de ser curiosa a semelhança da natureza das notas de Duchamp às notas que Gordon Matta-Clark escrevia em índex cards ou nos seus cadernos.

Razor blades which cut well and razor blades which no longer cut

The first have “cuttage” in reserve

–Use this “cuttage” or “cuttation”

Marcel Duchamp em The Green Box, 1934

Not as much an architecture

As spacism?

Or space ification

Gordon Matta-Clark num dos seus cartões (Matta-Clark, 2014, p.305)

Talvez não seja tão importante saber se Gordon conheceu ou não a Green Box. Uma conclusão que se pode tirar da análise dos apontamentos de Matta-Clark e Duchamp é a de que ambos tinham uma insaciável necessidade de escrever e as suas obras não teriam qualquer significado sem as suas palavras. As suas palavras são as escritas em apontamentos e em ensaios assim como as que eram ditas em entrevistas e, principalmente, as que eram comunicadas verbalmente entre amigos e na comunidade. Embora fosse um indivíduo com uma enorme cultura e falasse confortavelmente sobre vários filósofos e intelectuais, Jane Crawford, viúva de Gordon Matta-Clark diz não ter qualquer memória de o ver sentado com um livro na mão. Os serões eram passados em convívio com amigos, discutindo todo o tipo de questões, assistindo a uns eventos, participando noutros. Tal como Duchamp, a obra de Matta-Clark era sustentada pela persona que ele vivia na sua própria vida. António Olaio diz-nos que “o aparente carácter de não-arte da arte de Duchamp advém sobretudo desta sua capacidade de se fundir com as coisas” (Olaio, 2005, p.120).

Não podemos confundir este carácter de não-arte com uma anti-arte. Duchamp explica a diferença entre um anti-artista ou anartista:

For me there is something else in addition to yes, no or indifferent – that is, for instance – the absence of investigations of that type. . . . I am against the word ‘anti’ because it’s a bit like atheist, as compared to believer. And the atheist is just as much of a religious man as the believer is, and an anti-artist is just as much of an artist as the other artist. Anartist would be much better, if I could change it, instead of anti-artist. Anartist, meaning no artist at all. That would be my conception. I don’t mind being an anartist . . . What I have in mind is that art may be bad, good or indifferent, but, whatever adjective is used, we must call it art, and bad art is still art in the same way as a bad emotion is still an emotion.

Duchamp citado por Arturo Schwarz (Abrams, 1969, p.33)

Não é conhecido com certeza a razão do nome do grupo Anarchitecture que Gordon fundou em SoHo. Naturalmente que a ideia de anartist de Duchamp é uma das possíveis inspirações para Gordon na escolha do nome. A força do prefixo an- é, como Duchamp afirma, muito superior à do prefixo anti- quando o que se pretende é algo muito próximo à indiferença. Indiferença, acima de tudo, aos rótulos – ao de artista nomeadamente. E tudo nos leva de novo ao conceito de indivíduo. Duchamp e Gordon são ambos um anartista ou um indivíduo.

Outra característica notável destes anartistas, além dos registos das suas palavras, são as suas actividades peculiares que por vezes a critica de arte interpreta como extra-curriculares e se esquece de referir como parte da sua obra: No caso de Duchamp, o xadrez, em Gordon, a cozinha.

And why . . . isn’t my chess playing an art activity? A chess game is very plastic. You construct it. It’s mechanical sculpture and with chess one creates beautiful problems and that beauty is made with the head and hands.

Marcel Duchamp, entrevistado por Truman Capote em Richard Avedon, Observation, Nova Iorque: Simon and Schuster, 1959, p.55.

Poderá ser incorrecto afirmar que Duchamp suspendeu a sua prática artística para se dedicar ao xadrez. Conhecendo as suas convicções, podemos interpretar a sua prática de xadrez como uma acção de arte. No máximo, poderá considerar-se que Duchamp deixou de actuar no papel de artista. Da mesma forma, a cozinha era um campo de exploração artística para Gordon Matta-Clark.

Figura 4: Graffiti Truck: Alternatives to the Washington Square art fair, 1973

Mais um aspecto curioso nesta relação entre Duchamp e Matta-Clark é a relação de ambos com as instituições. Ambos viram obras suas a serem recusadas por museus e galerias e as suas formas de lidar com esta rejeição foram elas próprias parte da obra. Tanto Fountain, 1917, como Nu descendent un escalier nº2, 1912, de Duchamp foram recusadas pelas instituições no seu tempo, mas esse aspecto faz parte da obra e provou que Duchamp estava correcto naquilo que implicava no seu trabalho (Olaio, 2005, p.37 e p.67). O projecto Photoglyphs que Matta-Clark submeteu em 1973 para feira de arte anual em Greenwich Village foi também recusado e a sua resposta a essa recusa foi uma nova obra: Gordon colocou a sua carrinha – à qual chamou de Herman Meydag – à disposição da comunidade para todos participarem numa pintura colectiva. Gordon cortava pedaços da carrinha e vendia-os separadamente. Este projecto foi intitulado de Graffiti truck, Alternatives to the Washington Square art fair. (Enguita et.al.,1993, p.158 – fig.4)

A interdisciplinaridade de Gordon Matta-Clark era admirável, quebrando o limites entre performance, instalação, arquitectura, escultura, fotografia, vídeo e, como não podia faltar, a vida. Meditou sobre o espaço e o tempo, tal como Duchamp. Atrevo-me a dizer que Gordon poderia ser aquilo que Duchamp não teve tempo para explorar.

O contemporâneo

(…) contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente.

Giorgio Agamben, (Agamben, 2009)

Nos apontamentos de Roland Barthes quando frequentava o Collège de France, lê-se: “O contemporâneo é o intempestivo” (Agamben, 2009, pg.58). Considerando que a obra de Matta-Clark deve muito às questões do tempo, fará sentido reflectir se ele é um homem do seu tempo ou se é intempestivo. Mas a verdade é que os dois conceitos não se contradizem, uma vez que o que Barthes queria dizer com intempestivo, não significava que não pertencesse ao seu próprio tempo. “A contemporaneidade, portanto,” escreve Giogio Agamben “é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias (…)” (Agamben, 2009, p.59). E é esta distância que faz o contemporâneo percepcionar a escuridão própria de cada tempo.

O capítulo que serve de conclusão ao livro Object to be Destroyed (Lee, 2000, p.210) tem o seguinte título: Conclusion: To Be Contemporary. Pamela M. Lee inúmera aqui algumas das características de Gordon Matta-Clark:

All at once, Matta-Clark was the most Dionysiac of dancers; the sternest architectural critic; a punster; the most inventive (or, alternately, horrible) of cooks; a speculator; a child of surrealism; a Buddhist; a wastrel; a Marxist; a rich kid; a savior of builders; an infinite charmer; a student of garbage; a physical, life-affirming force; a man whose life was marked by illness, guilt and loss.

A forma de saber se Matta-Clark foi um verdadeiro contemporâneo segundo Agamben, passa por ponderar se a sua obra seria a mesma num outro tempo. Lendo os seus apontamentos, conhecendo a sua obra e ouvindo testemunhos de alguém que o conhecia, conseguimos perceber que não, a sua obra não seria a mesma, porque a sua obra é intemporal mas, ao mesmo tempo, tem uma relação rara com o seu próprio tempo. Aquelas obras fizeram sentido naquele determinado tempo e contexto social e histórico, mas continuam a fazer sentido hoje porque tocam em matérias intemporais de tempo, espaço, habitação e sociedade.

Podemos também tentar medir a sua contemporaneidade pela notável influência que Matta-Clark teve na arte já depois de morrer. Principalmente na arquitectura, mas também em artistas como Rirkrit Tiravanija, Olafur Eliasson ou Tobias Putrih são apenas exemplos de como a obra de Matta-Clark é uma obra de todos os tempos, que foge de rótulos e procura a origem (a arké, de que Agamben fala – Agamben, 2009, p.69). Este seu legado é especialmente relevante quando sabemos que muitos dos artistas que vêm nele uma clara influência e muitos dos que escrevem hoje sobre o seu trabalho apenas conhecem a sua obra a partir do seu resíduo. Poucos viram realmente alguma das obras de Matta-Clark e, no entanto, por alguma razão, a riqueza do seu trabalho passou através das inexpressivas fotografias que, inevitavelmente, matam qualquer obra de base experiencial.

Aquele que dedica a sua curta vida a romper barreiras, a testar estabilidades e a causar acidentes, procura claramente uma ruptura no seu tempo. Aceita, no entanto, esse tempo; de outra forma nunca poderia exercer qualquer poder nele.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MATTA-CLARK, Gordon, CRAWFORD, Jane, OWENS, Gwendolyn & BERRÍOS, Maria – Art Cards / Fichas de Arte. Nova Iorque: Sangria Publishers, 2014.

MOURE, Gloria (Ed.) – Gordon Matta-Clark: Works and Collected Writings. Barcelona: Poligrafa, 2006.

LEE, Pamela M. – Object to be Destroyed, The Work of Gordon Matta-Clark. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2000.

OLAIO, António – Ser um Indivíduo chez Marcel Duchamp. Porto: Dafne Editora, 2005

ENGUITA, Nuria & GUARDIOLA, Juan – Gordon Matta-Clark. Valência: Instituto Valenciano de Arte Moderno, 1993

AGAMBEN, Giorgio – O que é o contemporâneo? e outros ensaios; (tradutor Vinicius Nicastro Honeski). Chapecó, Brasil: Argos, 2009

RUSSI, Judith, KIRSHNER, Russi & KRAVAGNA, Christian – Gordon Matta-Clark. Corinne Diserens (Ed.). Londres: Phaidon Press Limited, 2003

ABRAMS, H, N. – The Complete Works of Marcel Duchamp. Nova Iorque, 1969

JONCKHEERE, Lieven – According to Marcel Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires, même and the ready-made. In: The Letter, nº15, 1999

1

1

1

1